第15回「女王の覚悟――シーラ・ラパーナ」(『聖戦士ダンバイン』より)

バイストン・ウェル。それは我々の住む地上世界とは裏表、鏡合わせのように在る世界であるとこれまでに繰り返し述べてきた。≪肉体の世界≫に生きる地上人の魂が「安息の地」を求めたことから発現した≪魂の世界≫である――という考察が成り立つと。であれば、地上界の軍事技術が加速度的に発達し、大国が互いを滅ぼそうとするまでの力を手に対立する時代に、バイストン・ウェルは存在の危機と破壊を予見したのであろうか。

地上界の破壊を食い止めなければ、その影響はいずれバイストン・ウェルにも波及する。ジャコバ・アオンが「世界の震え」と捉えたものがそれである(ジャコバの視点はあくまでもバイストン・ウェルからのものであって、その最大の原因であるオーラ・マシンを地上へ「浮上」させれば問題は解決すると考えたのであろうが……)。

「ここには、世界中の軍事力が集まっている。最終的には彼らは、この軍事力を全滅させるために遣わされた、バイストン・ウェルの代表選手かもしれんのさ」。太平洋上の決戦を見守るスコット艦長が口にしたように、それもバイストン・ウェルの意思の一面だったように思える。すなわち、地上の粛清である。

その一方で、その行いを「悪意」であると感じる者たちは、バイストン・ウェルに在ったときの誓いを果たそうとした。世界がオーラ・マシンの力で歪んでいくのなら、オーラ・マシンをこの世から全て棄てる以外に、救う道はないのだと。

「最後の戦いの後、グラン・ガランも沈めてくれるか?」

ナの国の女王シーラ・ラパーナが問うた時、ショウ・ザマは答えた。

「それが、バイストン・ウェルの意志であるのならば」

ドレイク・ルフトの決起からなる一連の動乱は、レンの海の西側諸国の争いであった。そのレンの海を挟んで東に位置する大国がナの国である。

西側諸国に比べて文化形態は若干異なるものがあり、それは首都ウロポロスの意匠やオーラ・バトル・シップ「グラン・ガラン」の威容にも示されている。また、ショット・ウェポンとは別の設計思想に基づいた初の可変型オーラ・バトラー「ビルバイン」を独自に開発しているなど、第二章で述べたオーラ・マシン研究の源流――バイストン・ウェルに迷い込んだ地上人たちの発見や技術がナの国には受け継がれていた、あるいは、現有していると考える説にも信憑性がある。

さて、ナの国の王政を司るラパーナ家の現当主たるシーラ・ラパーナは、エレの霊力とはまた違う独自の感性を以て、オーラ・マシンへの忌避感を強く持っていた。ショウに聖戦士としての自覚を与え、すべてのオーラ・マシンを消滅させることが自身の使命であると繰り返し伝えている。感情を挟まず、事実を淡々と重ねていくシーラの言葉遣いはときに冷徹とも思えるが、それほどに、オーラ・マシンというものがバイストン・ウェルにおいて異質――あってはならないものなのであろう。その信念は「浮上」後も変わらず、シーラ・ラパーナは執念にも似た覚悟と共に、敵味方を含むバイストン・ウェル全戦力の地上からの排除のために行動するのだった。

ここで少し主題から脱線し、シーラ・ラパーナの不思議の考察と、ルーザ・ルフトについての考察を挙げておきたい。

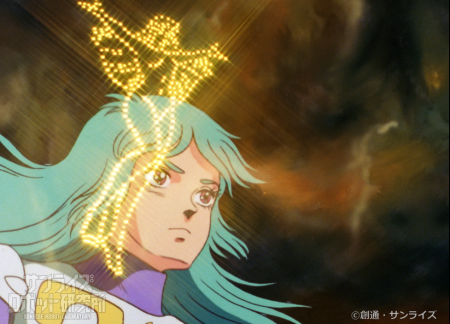

:シーラ・ラパーナの超然 前述のように、シーラ・ラパーナの言動はときにエ・フェラリオの長ジャコバ・アオンもかくやと思わせる節がある。また、太平洋上での決戦――「帰還」に際してシーラ・ラパーナが見せた光のシルエットは、シルキー・マウがオーラ・ロードを開く姿を思わせるものであったという。以下はあくまでも、大胆な仮説としてであるが、シーラ・ラパーナがエ・フェラリオと同じほどにバイストン・ウェルという世界を把握し、直接の影響を受けていると考えたとき――フェラリオの血をラパーナ家が系譜のどこかで受けているといった説を採ると、それらの疑問は消化されるというのだが、どうか。エル・フィノとベル・アール、ミ・フェラリオ2名を付き従えていることも、ラパーナの血統がいちコモン人ではないことを感じさせるのである。

:もうひとりの「女王」 地上全土を巻き込んだオーラ・マシンによる戦火、その種はアの国の堕落と衰亡を目にしたドレイク・ルフトの野心であったとする向きが大勢である。ただし、そのドレイク自身の言葉を追うともうひとつの背景が見えてくる。

太平洋での決戦に向かうウィル・ウィプスの艦橋で、ドレイクは臍(ほぞ)を噛んでいた。「あの女こそ、この戦いの元凶だったか。八つ裂きにして、カ・オスにくれてやるわ」――直近の大敵であるグラン・ガランのシーラ・ラパーナに対してではない。この言葉は、妻ルーザ・ルフトに対してのものであった。妻の存在が地上にあり、それがクの国王ビショット・ハッタのゲア・ガリングに身を寄せていたことをドレイクは知らず、知らされなかった。リムルがゲア・ガリングを脱出し、父の元にたどり着いた際に、ようやくドレイクは妻の不貞と邪心に気付いたのである。すなわち、ルーザはドレイク・ルフトの大義を盾に領土拡大を推し進めさせ、いずれ必要となる後継者として、若きビショットを挿げ替えようとしていた――あまつさえ、自ら取り入っていた――ということである。

また、ルーザ・ルフトについてはチャム・ファウが次のように触れている。「ドレイクだって、ルーザやシーラ様と同じぐらい、オーラ力があるのよ?」――これは、オーラ力の軽重を語るにおいて、ルーザ・ルフトとシーラ・ラパーナが筆頭に出てくるということである。シーラ・ラパーナはわかる。ナの国の女王であり、その超然とした振る舞いの裏付けにもなる。だが、ルーザ・ルフトのオーラ力がそのシーラに並ぶとチャム・ファウは言外に語っているのだ。ドレイクを立て、ビショットに擦り寄り、動乱の陰に潜み続けたルーザ・ルフト。物語の表舞台には上がってこないが、その実、「女王」シーラ・ラパーナの対となる存在は、この怪女だったのではないか――。その見地からの考察は興味深いものになるであろう。

話を主題に戻す。先ほどルーザ・ルフトについて触れたが、彼女が自身の業に沈んで退場した結果、立場的にも、実際の激突にしても、シーラと相対する者はドレイク・ルフトであった。双方が互いの撃滅戦を意識し、それをわかっていて最後の戦いに臨んだことは、落としどころを見定めてのことであったはずだ。

娘のリムルから軍を退けないかと示唆されて、ドレイクは答えた。「オーラ・マシンの力は、世界を繋げ過ぎた。我々は地上にあっては、粛清されなければならん存在なのだ」。そう、シーラ・ラパーナが常々語ってきたこと、聖戦士ショウ・ザマがジャコバ・アオンから託されたことと、状況の解釈が一致しているではないか。ドレイク・ルフトとシーラ・ラパーナが、この戦いの着地点を同じ地平に捉えていたことを示していよう。

ただし、両者の違いは、シーラがすべてのオーラ・マシンの排除――「帰還」を目指したことに対し、ドレイクは地上での再起を考えたことにあった。死したルーザの魂は、バイストン・ウェルに還ったのであろうから、それを知るドレイクは「ルーザの意思に取り込まれぬところで自分の力を試してみたいのだ」と言葉を遺している。その意識の違いが、ドレイクをニー・ギブンに討たせたのかもしれない。バイストン・ウェルから地上へ持ち込まれたあらゆるもの――つれて浮上した悪意や憎しみの心を、地上に残してはならない……すべては赦されず、消えゆくべきものだから。それをショウ・ザマは「浄化」と呼んだ。

ドレイク・ルフト、ニー・ギブン、エレ・ハンム、バーン・バニングス、ルーザ・ルフト、シーラ・ラパーナ――本稿で取り上げた以外にも振り返るべき人物は数多くいるが、その誰もが動乱の果てにすべてを失った。それが我々地上人が知ることになった、「聖戦士ショウ・ザマ」の、バイストン・ウェルとオーラ・バトラーの物語である。

そう、すべては失われた。彼らの痕跡の一片さえも。

唯一――何かを得たとすれば、地上の我々であった。人の魂の輝き、オーラの光を見た。国と言語を越えて人の心が一つになる瞬間を見た。異世界の軍による凄惨な撃滅戦、機械の戦争の行き付く果てを見た。何かが芽生えた。語り継ぐべき、遺されるべき何かが――。

だからこそ、我々はあれから数十年を経ても、考え続けている。これからもそうであろう。

我々は知ってしまったのだから。ミ・フェラリオの伝える、バイストン・ウェルの物語を。

彼らが放った烈光のごとき生命の叫びを、我々が忘れることはないだろう。

<◆動乱の果て ~生命の色~ 了>

第1回~第15回 指南講座『聖戦士ダンバイン』 完