第14回「悪意の行方――バーン・バニングスとエレ・ハンム」(『聖戦士ダンバイン』より)

「聖戦士」ショウ・ザマは数々の好敵手との戦いで知られるが、その戦いの始まりから終結に至るまで激突を続けた宿敵がバーン・バニングスである。バーンは、ドレイク軍の騎士団長、攻撃隊長の役にあり、ドレイクの娘リムルの婚約者という扱いを受けていた。すなわちルフト家に婿入りして後継者となる未来が現実路線にあり、ドレイク軍の急拡大と戦果は彼の立場を押し上げるはずであった。だが、シルキー・マウによってアの国に地上人が召喚され、騎士の戦いがオーラ・バトラーを要するものとなったことで、彼の優位性は失われてしまった。ことに、ドレイク軍から離反した地上人ショウ・ザマを相手に作戦失敗が度重なり、遂にはドレイクから戦力外とみなされてしまうのであった。

主であるドレイクのため、自分の立場と将来のため、騎士として功を挙げ名を成すために戦ってきたバーン・バニングス。しかし、これ以降、彼の戦う理由は変わった。

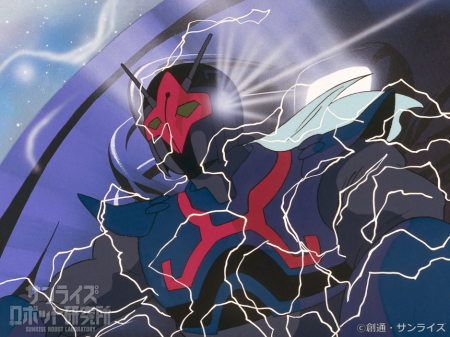

ショット・ウェポンの私兵となってまで、バーンはダンバインを追い、ショウ・ザマを倒すことに執着するようになっていく。姿形を隠し、「黒騎士」と名乗ったとき、バーン・バニングスはあるものを捨てた。騎士バーン・バニングスというそれまでの自身をである。物語の全容を知る立場から見れば、このアプローチは自身を「赦す」ことにつながるものかもしれなかった。それまでの旧い「騎士」としての自分を捨て、新しい、個の思考と判断で、自由に生きるバーン・バニングスとなる機会であったかもしれなかった。

だが……度重なる失敗の責任がすべて地上人たちの出現にあると考え、憎しみを募らせていたバーンには、それができなかった。省みることが、できなかったのだ。

いみじくも、彼の心境を示す言葉が残っている。「俺はバイストン・ウェルの人間だ。ショット如き、地上人の言いなりにはならんという事だ!」――つまり、彼の中ではどこまでも自分=バイストン・ウェル(コモン人)とショウ・ザマ=地上(地上人)の戦いとして捉えていたのである。先の項で触れた戦いの大義というものとは無縁、真逆――こうしてバーン・バニングスは、復讐と憎しみの心だけを糧に戦場を彷徨う修羅「黒騎士」と化したのであった。

オーラ・マシンの地上への「浮上」を語るとき、戦いに衝かれた人々の「悪意」がキーワードとなる。この物語の転換点に登場してくるのが、ラウの国の代表として立つエレ・ハンムである。彼女の戦う理由――戦わなければならなかった理由は、複雑なものであった。

まず勘違いされやすいことだが、エレ・ハンムは本来でいえばラウの国の王女ではない。父はミの国の国王ピネガン・ハンム。母パットフットはラウの国王フォイゾンの娘で、ピネガンと駆け落ちして生まれたのがエレ・ハンムであった。ミの国の王女なのである。動乱が起きなければ、祖父フォイゾンに睨まれながらも、ミの国の王女として生きたはずの立場である。だが、ドレイク・ルフトの野望が拡大したとき、エレ・ハンムは頼れるもの、愛する家族を一人ずつ失っていった。父を失い、母を撃たれ、身を寄せた先で祖父フォイゾンも討ち死にした。彼女自身も「浮上」に巻き込まれて苦難の戦いを続けた上で、非業の最期を迎えることとなる。

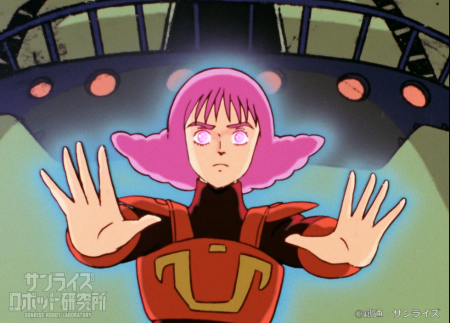

エレ・ハンムは「霊力」を持ち、直近の未来に起こることを感じ、予言することで知られていた。これはフェラリオや何かしらの存在からの託宣というものではなく、バイストン・ウェルに渦巻く人々のオーラ力に感応することで、それらの因果のたどる先を直観する「センス」というべきものであった。語弊をおそれずに示すなら、バイストン・ウェルそのものの巫女というべき存在といえるだろう。このセンスが動乱の奥底に捉えたものが、人々の「悪意」であった。

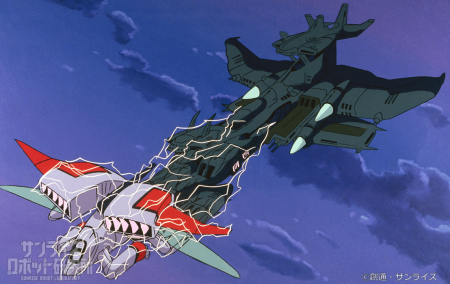

それまでのバイストン・ウェル――ここで指すのはそのコモン界に、「悪意」がなかったわけではない。コモン人は国を作り、武器を持ち、争ってきてはいたのだ。ただし、それが急激に増大していた。オーラ・バトラーやオーラ・バトル・シップの登場が戦いの規模を飛躍的に高め、それに伴うオーラ力の発露が、欲望や憎悪を拡大していたのだった。広く見れば、そのような時代の変動や動乱を嫌悪する心もまた「悪意」であったかもしれなかった。そして、不幸なことには、そうした「悪意」をコモン界から消し去ろうと思えば、オーラ・マシンの力が必要なことであった(この相反する複雑な状況については、次回で触れるナの国の女王シーラ・ラパーナも喝破している)。

戦場に散った祖父フォイゾンの志を継いでラウの国の旗艦オーラ・バトル・シップ「ゴラオン」の指揮を執ることになったエレ・ハンムであるが、そもそも「ゴラオン」をフォイゾンに取り付く重い影であると予感していたのはエレ自身であった。この戦艦の力にラウの国が取り込まれて、バイストン・ウェルを危うい方向へ導くと予言しているのである。オーラ・マシンが人々の「悪意」を増大させ、破壊の衝動を呼ぶことを、エレ・ハンムは感じ取っていた。見えていた、といってもよい。それでも、それ以上の脅威であるウィル・ウィプス――ドレイク軍の侵攻を止めるためには、対抗するための力、ゴラオンが必要であった。

地上への「浮上」後、エレ・ハンムの重責はより大きくなった。早期に北米を制圧したドレイク軍のウィル・ウィプスを注視しながら、ヨーロッパを制圧しようとするクの国王ビショットのゲア・ガリングを落とすべく戦いを重ねる。かつてフォイゾン王にエレが呈したように、その志は「善き道を拓くために」「聖戦士と共に」あったが、しかしそれでも――オーラ・マシンの戦いによる「悪意」の高まりは、ゴラオンやエレ自身にも影響しないはずがなかった。ゲア・ガリングの侵攻を止めるために、エレ自らが積極的に作戦の指揮を執るとき、その結末は芳しいものではなかった。そうして戦いを繰り返すことで疲労し、浸漬されるにつれて、ゴラオンもまた「悪意」を増大させる磁場の一角となっていたことは、否定しがたい(それはニー・ギブン率いるゼラーナ隊も、シーラ・ラパーナのグラン・ガランも同じことである)。

眼前でハイパー化したレプラカーンを見たエレ・ハンムは、そうした環境の変化、自身やゴラオンの在り方に気付いたはずである。かつてフォイゾン王を取り込むと予見した「巨大な影」が、いまや自分たちを取り巻いていることに。その根が善意であると信じようと、戦いという行いが「悪意」を生む。生み出さざるを得ない。ここに至り、おそらくは、理解していたであろう。悪意を振り撒くことも、それを抑えようとすることも、力のベクトルが異なるだけなのだと。悪意を断じようとする者もまた、悪意にとらわれているのだということを。そして――エレ・ハンムがその身に受けた最大の「悪意」の持ち主こそ、「黒騎士」バーン・バニングスであった。

その身に「悪意」を滾らせ続けた者と、それを断とうと命を懸けた者。本項に挙げた二人が救われるためには、何が必要であったのだろうか? 地上に「浮上」した全ての者が、最後は「悪意」との戦いに飲み込まれたようにも思える。復讐と憎しみの心を捨て、私を捨てて、赦し合うことは出来なかったのか――。

ここで、バイストン・ウェルが魂の世界であるということに考えをめぐらせる。バーン・バニングス、エレ・ハンム、前項に挙げたドレイク・ルフト、ニー・ギブンも同様に、彼らバイストン・ウェルのコモン人は、自身の魂に拠って生きる者なのだ。コモン人はバイストン・ウェルでの魂の浮遊を経て、地上という来世が約束されたものとして認識しているから、死後への恐怖というものから生じる観念とは無縁である。すると、復讐や憎しみの心を捨てて「赦す」ということも、現代の地上に生きる我々とは、まったく異なる視点が必要であったかもしれない。人が人を「赦す」ことは、自由な魂には縁遠い感覚なのかもしれないということだ。それは肉体があるからこその理屈や理性の領分であり、宗教というものに根差す感覚なのかもしれないのだ。

「聖戦士」ショウ・ザマは激闘の中で「南無三」と再三口にしていたというが、これは平たく解釈すると仏道に救いを求める言葉だ。そのような、人ではないものに縋る、頼るという意識が、バイストン・ウェルには――特にコモン人には「無い」とはいえないまでも、非常に薄いのではないかと考えることが出来る。それゆえに、「私」というものがより意味を持つし、その魂のエナジィが、個人のオーラの光としてあらわれるのであろう。

バイストン・ウェルから「浮上」してきた人々の魂、そのオーラの光は、地上の我々に何を見せ、何を遺していったのか。次回、その輝きの意味に迫る。